-

2025.07.01TUE

あののオールナイトニッポン0 #111

あののオールナイトニッポン0

-

2025.07.01TUE

第436回「来週LE SSERAFIM登場!」

星野源のオールナイトニッポン

-

2025.06.28SAT

放送800回

オードリーのオールナイトニッポン

-

2025.06.26THU

第254回 天気の話ばっかりしよかな

ナインティナインのオールナイトニッポン

-

2025.06.24TUE

あののオールナイトニッポン0 #110

あののオールナイトニッポン0

-

2025.06.24TUE

第435回「ニセさん遂にデビュー」

星野源のオールナイトニッポン

-

2025.06.24TUE

高橋文哉のオールナイトニッポンX #62

高橋文哉のオールナイトニッポンX

-

2025.06.21SAT

おさむちゃんの気持ち

オードリーのオールナイトニッポン

-

2025.06.19THU

第253回 ついにスミス夫人に遭遇

ナインティナインのオールナイトニッポン

-

2025.06.17TUE

あののオールナイトニッポン0 #109

あののオールナイトニッポン0

-

2025.06.17TUE

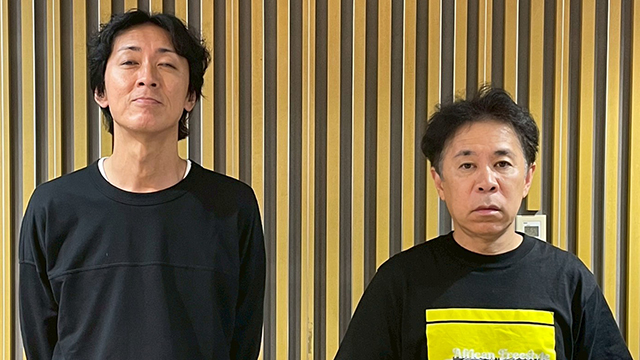

第434回「細野さんと…」

星野源のオールナイトニッポン

-

2025.06.17TUE

高橋文哉のオールナイトニッポンX #61

高橋文哉のオールナイトニッポンX